多発性骨髄腫治療の進展と最新の選択肢

2025年02月28日

多発性骨髄腫は、細菌やウイルスに対する免疫を担う抗体を産生する形質細胞が異常に増殖する血液悪性腫瘍です。この疾患は貧血、骨の脆弱化、腎機能障害など、さまざまな症状を引き起こします。殺細胞性の抗がん剤による治療がおこなわれてきましたが、その効果は十分ではなく、治癒が困難な疾患とされていました。

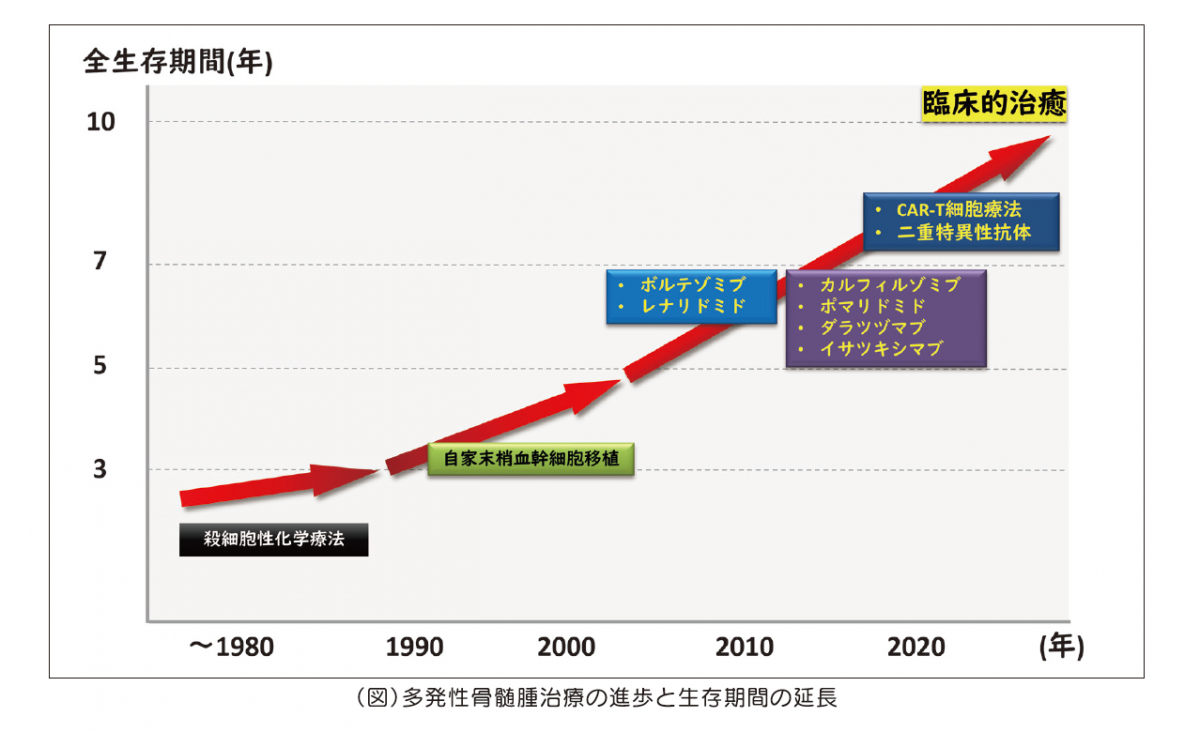

しかし、2010年頃から分子標的治療薬(がん細胞の特定の分子に作用し、その働きを抑えることでがんの増殖や進行を防ぐ治療薬)の登場により、多発性骨髄腫の治療成績は劇的に改善しています(図)。

分子標的治療薬の中心は、プロテアソーム阻害薬、免疫調整薬、抗体薬の3つであり、これらを複数組み合わせて使用することで、病気の進行を効果的に抑えることが可能になっています。例えば、多発性骨髄腫の腫瘍細胞表面に発現する分子「CD38 」を標的とする抗CD38抗体薬(ダラツムマブ、イサツキシマブ)は、免疫系を活性化し、骨髄腫細胞を攻撃します。

また、がん細胞のタンパク質分解機能を阻害するプロテアソーム阻害薬(ポルテゾミブ、カーフィルゾミブ)や、免疫活性化や血管新生阻害を通じて効果を発揮する免疫調整薬(レブラミド、ポマリドミド)を組み合わせることで、治療効果がさらに向上します。

さらに、新しい治療法として、CAR-T(カーティー)細胞療法や二重特異性抗体を用いた免疫療法が臨床に導入されています。CAR-T細胞療法は患者さん自身のT細胞を遺伝子改変して骨髄腫を特異的に攻撃する方法で、高い治療効果が期待されています。一方、二重特異性抗体は、がん細胞と患者さんの免疫細胞を結びつけることで免疫反応を誘導し、がん細胞を排除します。

65歳未満で大量抗がん剤を用いた自家造血幹細胞移植が可能な患者さんには、分子標的治療薬による導入療法の後に自家造血幹細胞移植をおこなうことが標準治療の一つとされています。一方、高齢者や合併症のある患者さんには、分子標的治療薬を中心とした治療が推奨されます。

現在も新しい分子標的薬や免疫療法の開発が進んでおり、患者さん一人ひとりに最適化された個別化医療の実現に向けた研究が続けられています。しかし、多発性骨髄腫は依然として完治が難しい疾患であるため、継続的な治療が求められます。そのため、有効性だけでなく、安全性や治療の継続性を考慮し、患者さんに最適な治療法を選択することが重要です。

(血液内科 副部長 佐分利 益穂)